CATEGORY : 知る

伝説のホップだけでつくったビール「SORACHI 1984」をつなぐ者たちの物語<エピソード1~「育種家」という仕事 後編~日本のホップの歴史やこだわり>

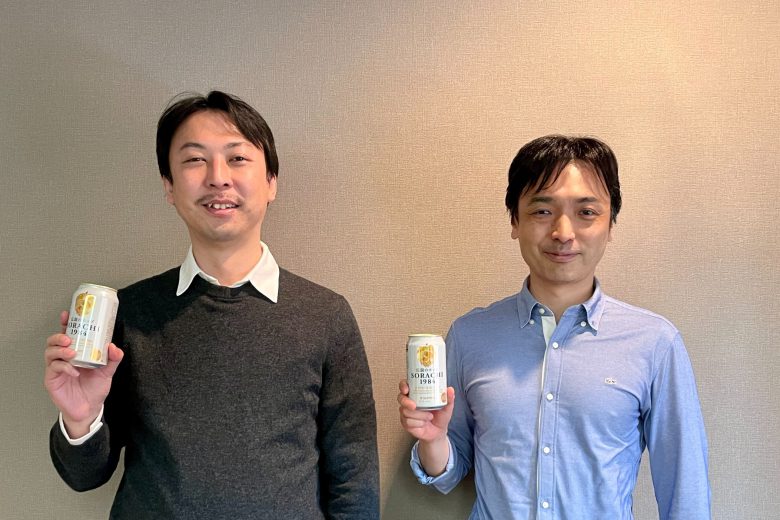

サッポロビールでは、原料作りからこだわり抜くことで安心・安全かつおいしいビールを提供しています。

新品種の開発にも積極的に取り組んでおり、伝説のホップ「ソラチエース」のみを使用したビール「SORACHI 1984」も誕生しました。

今回は、日本生まれの特別な品種の紹介とともに、ホップの歴史やサッポロのこだわりを解説いたします。

品種改良を行う育種家

ここをお読みのみなさんは、「育種家」という職務をご存じですか?

国内のビール製造においては原材料となるホップと大麦を、不特定多数の生産者から商社を通じて買い付けるだけのメーカーが大半です。しかし、サッポロビールでは一部の製品を除き、決まった生産者と相談しながら育て、用いています。しかも、それら原料の品種開発までも、社内で行っているのです。

先の「育種家」とは、その品種改良を行うスタッフのこと。今回は、その育種家である鯉江弘一朗にその仕事を語ってもらいました。

前編では育種家という仕事や、ホップという作物がどういうものかが話題となりましたが、今回はよりディープな部分を掘り下げます。

前編記事:https://blog.sapporobeer.jp/knowledge/14106/

■ホップが醸す香りに着目 コーヒーよりも多彩!?

――ふつうの農家とは違う、育種家ならではの苦労ってありますか?

鯉江:一般的な農家ではひとつの作物につきひとつの品種を大量に育てるのが普通ですが、育種家の場合、大量の品種を少しずつ育てて管理していく大変さはありますね。

――品種開発は“違い”を生み出すのが目的ですよね。どんな違いに着目するか、テーマみたいなものはありますか?

鯉江:10年くらい前からアメリカを中心にクラフトビールのブームがはじまっていますが、それに連動するようなかたちで、ある種のホップがフルーツのような香りを演出できることがわかってきました。そこで今はホップの“香り”に注目が集まっていますね。

――味わいの違いだけでなく、香りの演出という意味でもホップが注目されているんですね。

鯉江:「SORACHI 1984」に使われている「ソラチエース」も香りに特徴があり、注目を集めるきっかけとなりました。現在のビールづくりでは、柑橘系の香りがするものなど、ホップの違いでいろいろなフレーバーのバリエーションを生み出すことがひとつのトレンドになっていますね。

――コーヒーも産地や品種といった豆の違いでフレーバーに差が出ますけど、それに似たような話がホップでもあるんですね。

鯉江:香りをテーマにしたホップの研究開発はまだはじまったばかりですが、かなりの可能性を感じています。ひょっとしたらそのバリエーションはコーヒーの品種以上に多彩かもしれません。

青々と茂るホップを背景に立つ、原料開発研究所 北海道原料研究グループリーダー兼購買部フィールドマンの鯉江弘一朗。ホップはツルを伸ばして成長する植物で、こうして糸に巻き付きながら地上5mの高さまで成長する。

■狙い通りにならない難しさとおもしろさ ときには定説を覆す発見も

――新しい品種を作り出すときの方針はどうやって決まるんですか?

鯉江:香りや苦味など、育種家個人ではなく、部署全体でそのときどきの目標を決めていきます。ただ、必ずしも組織としての目標が最優先となるわけでもなく、いろいろな方向性を探ることは続けています。

――育種家としての喜びはどんなときに味わえるのでしょうか?

鯉江:狙った通りの品種が開発できたとき、と言いたいのですが、これがなかなか思い通りになりません。たとえばタネから1000の新しい苗を作っても、利用価値があるレベルのものは、10くらいしかないんです。

――約1%とはなかなか厳しい数字ですね。

鯉江:遺伝学的なアプローチや統計学的手法で1%からもっと高める努力はしていますが、難しいですね。もっとも、残り99%の失敗例も、知識として蓄積されていきます。その失敗を含む経験の蓄積が何十年分もあるのは弊社の強みでもありますね。

海外の育種家と話しても同じようなことを言っています。弊社同様、皆さん計画を立てて取り組んでいるんですが、「狙った通りの結果はなかなか出ない。だからおもしろいよね」と。

――品種開発におけるホップならではの難しさがあるのでしょうか?

鯉江:たとえば人間の場合、親と子どもの姿はそっくり同じになるわけではなく、顔立ちや体格など、「似ている部分が多くなりやすい」といった程度ですよね。

ホップも性別があって強大でも同じ性質にならないなど、人間と同じようなところがあって、狙って引き継がせることが難しい要素が多いために、思った通りの特徴を持った品種を作るのが難しいいんです。

だからこそ、予期せぬところから狙ったのとは違う好結果が出てくるようなことがあって、そういうときは興奮しますね。

――もともと成功率が低いだけにそれは驚くし、確かに興奮しそうですね!

鯉江:フラノマジカルっていう新しい品種を見つけたときは、「日本のホップでは出せない」とされていた香りがしたんです。

サンプルの取り間違えなどを疑って、翌年もう一度試してみたところ、同じ香りが出て「こんなにスゴいものができたのか」と驚かされました。

■機械で検出できない香りを人間が判断

――なるほど、育てる土地の風土によって、出せない香りがあるんですね。

鯉江:そう言われていたんです。論文でも日本の栽培法ではその香りは出ないのではないかと書かれていたり、なかば定説と思い込んでいました。でも弊社が作ったフラノマジカルはその定説を覆すものでした。

――香りの評価は成分分析などで行うんですか?

鯉江:ガスクロマトグラフィーという装置を使った成分分析も行いますが、フラノマジカルの香りは極めて微量でも人間が感じ取れる成分であり、ガスクロマトグラフィーではかんたんに量を計れないんです。でも、人が嗅ぐと、違いを感じることができます。

人間の感覚を使って行う検査を官能検査とか官能試験、官能評価と呼ぶのですが、感じ方とそれをどう表現するかは人によって違うため、客観的に比較するは難しい場合があります。

もともとホップの評価における指標として香りは比較的新しく、官能評価を当社で整備できていなかったため、香りに基づいた品種開発は難しいものがありました。それを体系的に評価できるような方法を用意したところ、2年目にしてフラノマジカルという大発見を生みました。

――男性と女性で感じられる香りに違いがあったり、持っている遺伝子によって特定の人だけが感じられる香りがあったり、香りの評価は難しそうです。

鯉江:香りを感じられる器官、嗅覚受容体の種類は何百とあって人それぞれにどんなものを持っているか、またその個別の受容体の特性も違います。つまり、感じ方に多様性があるんですね。でも、このフラノマジカルの香りについては研究員の誰もが感じられるものでした。

――人によって感じ方も違えば好みも違うところが香りで評価する難しさでは?

鯉江:確かにそうですね。国ごとの文化によって好みが分かれることもありますし、性別や年齢によって評価が変わってくるケースもありますね。

結果に影響が出ないように官能試験が終わってからみんなで感想を言い合ったりするんですけれど、他人がどう感じたかはかなり気になります。

難しい部分はありますが、だからこそホップの品種開発やテストは楽しくも感じますね。「SORACHI 1984」にフィールドマンとして関わっている上本允大(次回インタビュー予定)も、「嗅いだことのない香りが出てくると、わくわくするし、やってよかったと感じる」と語っていました。

■育種家から見たソラチエースと「SORACHI 1984」

――「SORACHI 1984」は“伝説のホップ”こと「ソラチエース」を使って作られたことが強くアピールされています。ホップの品種にこれほどスポットがあたった製品は珍しいですよね。

鯉江:ソラチエースがサッポロビールの畑で生まれたのが1984年。1999年に私が入社した当時はソラチエースは“スタンダードな品種”として扱われていて、いわゆる普通の品種だったんです。

強いて言えば葉がよく茂るわりに球花の数はあまり多くないために、栽培に難しさがある品種と感じていました。

ソラチエースの特徴は「ヒノキやレモングラスのよう」と表現される個性的な香り。爽快感やのどごしのよさが求められることの多い日本のビールではあまり上手く生かす方法が見つけられないでいました。

私個人もこれほどに特徴のある香りが立つホップだとは思っていなかったので、海外で大きな話題になったときに「あのソラチエースが!?」と本当にびっくりでしたね。

――現在のブームのきっかけは海外からだったんですね。

鯉江:2002年にアメリカでホップ農場のマネージャーを務めるダレン・ガメシュさんがソラチエースの香りに衝撃を受けて、知り合いのブルワリーに紹介するようになったのがきっかけですね。アメリカのクラフトブルワリーで香りや味が高く評価され、それがヨーロッパに伝わっていきました。

個人的に驚いたのは2010年、ドイツにホップの買い付けに出かけたはずなのに、ホップを扱う供給業者から「日本のソラチエースを売ってくれないか?」と逆オファーを受けたんです。

当時は確かにソラチエースの需給がかなりタイトになってて、「ソラチエースのステータスはそこまで上がっていたのか」と驚きましたね。また、ニュージーランドのかたに日本のソラチエースの価値について聞いたところ、「日本のソラチエースはボルドーのカベルネ・ソーヴィニヨンと同じように本物としての価値がある」と言われたこともあります。ドイツからの逆オファーにはそういう認識もあったのかもしれません。

それ以来、ソラチエースの高い人気と需要は衰えないまま今に至っています。

■ソラチエースは育種家としての夢

――見慣れていたはずのソラチエースが自社製品でも大々的に使われるようになってみて、どう思われましたか?

鯉江:現在の「SORACHI 1984」の源流とも言える製品が、2016年に発売された瓶入りの「ソラチエース」です。パワーがあって一口一口に満足感があり、当時は余韻を楽しみながらちびちびじっくり楽しんでいましたね。

ソラチエースらしさというか、ほかのホップ、ほかのビールではあまり感じられない重厚感があると思いました。

その後、2018年に上富良野産のソラチエースを100%使用した缶入りの「ソラチエース」が出て、2019年の「SORACHI 1984」へと繋がります。缶になってからはこのレベルのビールが手軽にスーパーで買えるようになったことにまた驚かされましたね。

ホップの印象があまり強すぎて「本当に売れるのかな?」と疑問に思うこともあったのですが、お客様にも受け入れられていて、そこもうれしく思いました。

――缶入りになって販路が広がり、一段と入手しやすくなりましたね。鯉江さんはこの「SORACHI 1984」はどんなシチュエーションにあうビールだと思いますか?

鯉江:ちびちび飲んでも一口ごとにソラチエースならではの香りとパンチが味わえるので、くつろいでいるときに何かしながら飲むのが個人的にはオススメですね。

それと、「SORACHI 1984」は和食にもあうところが気に入っています。

――育種家のかたから見ても、ソラチエースと「SORACHI 1984」の個性は際立っているということですね。

鯉江:ソラチエースを超える、あるいは肩を並べるようなホップを作ろうと頑張ってはいるのですが、やはり難しいですね。育種家としてソラチエースの素晴らしさ、偉大さをあらためて感じています。

先に「新たな品種の評価には10年かかる」と言ったのを覚えていますか?

――今は技術の進歩や工夫によって5年くらいに短縮されたというお話でした。

鯉江:いくつも作った品種のなかから高い評価を得たひとつが「ソラチエース」と名前を付けられたのが、1984年です。交配によってサッポロビールの畑でソラチエースのタネができたのはさらにそこから9年も前、1975年なんです。

そこから25年くらい経ってアメリカを中心に話題になり、30年以上経って「ソラチエース」や「SORACHI 1984」という美味しいビールが新たに生まれ、さらに近年になって社内の研究者がソラチエースの香りの秘密を科学的に解明するというトピックもありました。

育種家が生み出した一粒のホップのタネを起点に、約45年もの時をかけて、全社的に一体感が感じられる大きなムーブメントが生まれているところに、育種家としての夢も感じますね。

――国内のビール会社でホップの品種開発を行っている、つまり育種家という職務があるのはサッポロビールだけ。新たなホップを生み出す育種家という仕事の苦労と楽しさ、奥深さの一辺を知っていただけたのではないかと思います。

次回はこれもサッポロビールにしかない、フィールドマンという職務に就く、上本允大のインタビューをご紹介します。

原料開発研究所 北海道原料研究グループリーダー 兼 購買部 フィールドマン

鯉江弘一朗(こいえこういちろう)

●プロフィール1999年サッポロビール株式会社に入社。

上富良野町のホップ研究部(当時)に配属、それ以来主にホップの品種開発・研究開発に携わる。2010年から価値創造フロンティア研究所で香りや加工の研究開発に従事、2012年に再び原料研究に戻り、2020年より北海道原料研究グループリーダー。2003年から協働契約栽培がスタートし、それ以来今に至るまで欧州ホップフィールドマンを担う。ホップ登録品種はリトルスター、フラノスペシャル、フラノビューティ、ふらのほのか、フラノマジカル、フラノクイーン、ほか。

(文責:稲垣宗彦)

日本のホップの歴史

緑色の松ぼっくりのような形が可愛らしいホップ球花は、育った地域によって特徴が異なります。

ビールづくりに国内産ホップを使用するためには、まず安定的に調達できる環境作りや品質改良が必要でした。

ここでは、日本におけるホップの歴史を「野生のホップの発見」と「国内生産への着手」のふたつに分けてご紹介します。

北海道で野生のホップが見つかる

日本国内で野生のホップが見つかったのは、北海道でした。1871年、開拓使のお雇い外国人として活躍していたトーマス・アンチセルが、地質調査中に野生のホップを発見します。

野生のホップが自生していた地は、岩内町を流れる二級河川、堀株川(ホリカップ川)の沿岸です。岩内町は近隣にワイン醸造で有名なニセコ町や余市町があり、ビールづくりの盛んなヨーロッパに似た気候となっています。

自生していることからも北海道がホップ栽培に適しているだろうことや、将来的に日本でもビールづくりが広まることを見出したアンチセルは、1872年、開拓使に建言書を提出しました。

北海道はホップ栽培の最適地であることや、栽培すれば国内ビールの原料自給および輸出も視野に入れられる収量が期待できることなどが建言されたのです。

結果、大麦やホップの自給を目的とした開拓使麦酒醸造所(のちのサッポロビール)が北海道に設立されました。

ホップの国内生産へ

アンチセルの建言に応え、翌年の1872年には野生ホップの試験醸造や国内ホップ生産が行われました。当時、ホップの国内生産を指導していたのが、アンチセルと同じく開拓使のお雇い外国人である園芸技師ルイス・ボーマーです。

しかし、始めから試験醸造やホップの国内生産が順調だったわけではありません。当初はホップの植え付けなどに苦労し、試行錯誤の繰り返しでした。

1879年には北海道におけるホップ栽培が成功しはじめ、ホップ園の規模が徐々に大きくなりました。さらに1881年には、開拓使麦酒醸造所のビールを北海道産ホップで賄えるようにまで成長しています。

サッポロビールにおけるホップ栽培のはじまり

サッポロビールのホップ栽培は、前身である開拓使麦酒醸造所の時代から現在に至るまで続いています。お客様に安心・安全とおいしさをお届けするために、ホップをはじめとした原料にこだわってきたのがサッポロビールの誇りです。

ここからは、より詳しくサッポロビールとホップ栽培の歴史や取り組みについてご紹介します。

「地元の原料を使う」というサッポロビールの精神

北海道開拓における長官を務めていた黒田清隆は、前述のトーマス・アンチセルからホップの国内生産に関する可能性について建言を受けた人物です。本格的に国産ホップの栽培を行うために、専門知識の豊富なルイス・ボーマーにホップ栽培の指揮を取らせました。

黒田清隆が開拓において掲げていた信念は、北海道に産業を創り、国を守ることです。アンチセルからの建言や自生ホップの存在は、産業創出のきっかけとして十分でした。

ビール醸造において、黒田清隆が掲げた信念が「地元の原料でビールをつくる」ことです。北海道の産業創出のために掲げられた信念は、今日までサッポロビールの精神として残り続けています。

本格的に産業として育てるために、ドイツでビール醸造を学んだ中川清兵衛を雇い、現地では日々研究開発が繰り返されました。同時期には村橋久成の建議によって、開拓使麦酒醸造所が開業しています。

国産ホップの衰退から復活

開拓使麦酒醸造所は、1882年の開拓使廃止にともない、名称が札幌麦酒会社に改められます。1886年に民間の大倉組に払い下げられ、官営から民営化へ切り替わりました。1887年には札幌郡白石村で約5万ヘクタールのホップ園を開設しています。

醸造担当のマックス・ポールマンは、日本の原料や製法を信用せず、ドイツ産のホップを使用していました。しかしわずか4年で廃業すると、後任となった金井 嘉五郎によって再び国産ホップを使用したビールづくりへ取り組まれます。

国産ホップの計画に光明が差したのは、1898年のことです。金井 嘉五郎の下で見習い醸造技師として学んでいた矢木久太郎がヨーロッパ留学に赴いた際、ドイツから送った一袋のホップがきっかけでした。

八木が送ったホップの中には良質な種子が含まれており、1904年には1500株のホップ園にまで成長しています。

国産ホップの未来をつくる

1908年、札幌山鼻に新たなホップ園が開かれました。農園開設に際して再び役立ったのが、矢木久太郎によって送られていたドイツのホップです。

製麦係の現場作業員を務めていた篠原武雄が、送られたホップを改めて10種に分類してみると、特別優秀な2品種があることが分かりました。研究開発を重ね、やがてアメリカ産のホワイトバイン(白茎)とドイツ産ザーツ(ホップの一種)をもとにした新品種を生み出します。

長野県で試作したところ、気候風土との相性も良く、1917年には正式に「信州忽布」の名がつけられました。増殖が行われた結果、1919年には「信州早生」と改名され、現在も最大の国産ホップ品種として作り続けられています。

輸入ホップの危機と国産ホップの増産

国産ホップの増産には、輸入ホップに対する危機感も大きく影響しています。

日中戦争の最中、社長を務めていた高橋龍太郎は、アメリカやヨーロッパのビール会社や工場を視察しました。高橋龍太郎はドイツで醸造技術を学んだ経験があり、専門家の観点から、ヨーロッパからのホップの輸入が止まるおそれを予想したためです。

戦争の影響で国際関係が悪化の一途を辿る中、視察によって輸入ホップの調達が困難となる未来を懸念した高橋龍太郎は、国内でのホップ増産計画を立てます。

北海道と長野県に広大なホップ栽培基地を作り、規模も5年で40ヘクタールから500ヘクタールへの拡大を目指す大掛かりな計画です。1942年には計画通り増産・自給を達成し、あらゆるものの供給が困難な戦時下においても、ホップの生産を維持し続けました。

また、国内のホップ増産計画を携えた熱心な訴えにより、外国産ホップの輸入許可も獲得しています。

良い品種・新しい品種をつくる

1910年に誕生した信州早生(旧:信州忽布)は、現在でも優良品種として積極的に栽培されています。一方で信州早生はべと病にかかりやすい欠点がありました。

より安定的に生産できるよう、研究に取り組んだところ、研究開発部長である森義忠がべと病の発生するメカニズムを突き止めました。同時にイギリスの論文で、黄色の葉を持つホップがべと病に強いことを知り、100万株の中からたったひとつだけ黄金色に輝くホップを探し出しました。

そして、1969年、べと病に強く優れた品種「ゴールデンスター」が誕生しました。

さらにサッポロでは積極的に新しい品種の研究が行われ、今や世界的に有名なアロマホップ「ソラチエース」の開発に成功します。

香りが異なるリトルスター、フラノマジカルなどほかの品種も誕生しており、現在もなお新しいホップの研究開発が行われています。特に2021年誕生のフラノマジカルは、登録されて間もない注目の新品種です。

サッポロにおけるホップへのこだわり

サッポロビールの強みは、世界で唯一、大麦とホップの両方を育種し、さらに協働契約栽培に取り組んでいることです。ただ生産農家の皆さんにお任せするのではなく、日々の研究で培った情報と技術を積極的に共有し、フィールドマンも一緒に原料作りを行っています。

「選りすぐりの原料だけで、おいしいビールをつくる」という信念のもと、品種改良や新たな栽培方法にも積極的に挑戦し、今後もこだわりの味を提供し続けてまいります。

まとめ

サッポロビールは創業以来、お客様に安心・安全とおいしさを提供し続けるために、原料作りからこだわり抜いてきました。自生ホップの発見から始まった独自の品種開発により、ソラチエースを始め多くの日本品種が、今や世界中で愛されています。

選りすぐりの原料だけで丁寧に醸造したサッポロビールを、情熱を注いできた人々のストーリーとともにぜひお楽しみください。