CATEGORY : 知る

伝説のホップだけでつくったビール「SORACHI 1984」をつなぐ者たちの物語<エピソード1~「育種家」という仕事 前編~SORACHI 1984の歴史や魅力も>

上富良野で誕生したホップ「ソラチエース」は、2019年のSORACHI 1984の誕生まで、長らく日の目を見ることができませんでした。今回は、ソラチエースを誕生させた育種家の仕事やソラチエースの歴史、SORACHI 1984誕生までの秘話や魅力をお伝えしていきます。

育種家とは

ここをお読みのみなさんは、「育種家」という職務をご存じですか?

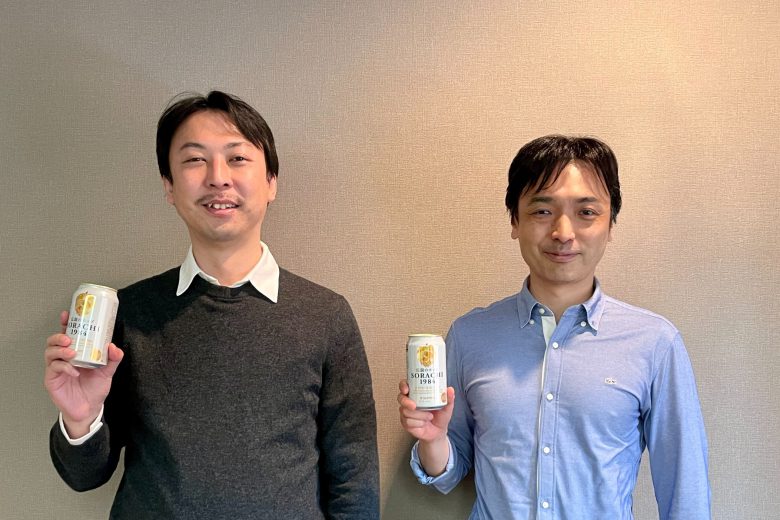

国内のビール製造においては原材料となるホップと大麦を、不特定多数の生産者から商社を通じて買い付けるだけのメーカーが大半です。しかし、サッポロビールでは一部の製品を除き、決まった生産者と相談しながら育て、用いています。しかも、それら原料の品種開発までも、社内で行っているのです。

先の「育種家」とは、その品種改良を行うスタッフのこと。今回は、その育種家である鯉江弘一朗にその仕事を前後編の2回にわけて語ってもらいました。

■「育種家」という仕事

――失礼ながら、「育種家」という職務をはじめてうかがいました。どんなお仕事なのでしょうか?

鯉江弘一朗(以下、鯉江):カンタンに言うと、品種開発、つまり、「新しい品種を作る仕事」です。

新しい品種を作るにはいくつかの方法があって、いろんな特徴を持った親を交配して作ったタネを育てたり、化学薬品などで突然変異を起こしたり、そういった方法で遺伝的に親と違う新しい種類を生み出していきます。私の場合は、ホップを専門に扱っています。

――一口に「新しい種類を生み出す」と言っても、生物が相手だと、成果が出るまで長い時間がかかりそうですね。

鯉江:そうですね、生物によって世代交代の1サイクルごとの時間は違いますが、ホップの場合はタネからおとなになるまで3年くらいかかります。新たに生み出したものは3年目にやっと評価できることになるんですね。

ホップの場合はまず1個体だけでも良いものを選び、「株分け」などの方法で遺伝的に同じ個体(クローン)をいくつも作り、それらを使って安定的に収穫できるかどうかといったことを評価していきます。

ホップは冬になると地上部分が枯れる「草」ですが、地下には根の部分が残ります。それを複数に分割して数を増やしていくのが株分けという方法ですね。

3年経ってようやく作物としての評価が下せるようになるうえ、昔は評価技術が今よりも拙かったために、新たな品種の評価を下すのに10年くらいが必要でした。今はいろんな工夫でだいぶ時間が短縮できていますが、それでも5年くらいかかります。

――5年でも長いですが、10年もかかったんですね。でも、実際には毎年新たな品種が生み出され、並行していくつもの品種が育てられているわけですよね?

鯉江:そうですね。ですから畑にはいろんな成長段階のホップがたくさん植わっていて、毎年いくつもの品種が5年目を迎えています。

■品種開発には会社よりも長い歴史が?

――お話をうかがうと、お仕事の内容としては農作業が中心のようですが、サッポロビールの社員ですよね?

鯉江:はい。サッポロビールは100年以上に渡ってホップや大麦の品種開発を行ってきた歴史があります。弊社は1876年に開拓使麦酒醸造所として創業したのがはじまりなのですが、それより少し長い歴史を持っています。

――鯉江さんはホップの品種開発を担当されているとのことですが、大麦の品種開発も行っているんですか?

鯉江:ホップは空知郡上富良野町にある「北海道原料研究グループ」というところで品種開発を行っていますが、大麦は、群馬県太田市にある「原料育種開発グループ」が担当しています。

――ホップと大麦それぞれの育成に適した土地で行っているということなんですか?

鯉江:札幌が創業の地であるということもありますが、ドイツでもアメリカでもホップは高緯度の土地が産地の中心で、北海道でも世界的に見ると緯度が低いくらいです。日本でホップを育てるならやはり東北以北が適していますね。

――北海道はビール造りに適した土地なんですね。

鯉江:そもそも前述の開拓使麦酒醸造所ができる前、1871年(明治4年)にトーマス・アンチセルという外国人が北海道を調査し、現在の岩内町に野生のホップがあるのを発見したことが創業のきっかけでもあるんです。

北海道ならホップも大麦も育てられると、それらの育成とビールの醸造を産業化したわけです。その野生のホップをきっかけとして、北海道でホップを作物として育てるために弊社の品種開発ははじまっています。「品種開発が会社の歴史よりも長い」というのは、そういう理由ですね。

■そもそも「ホップ」とはどういう作物なのか?

――常識としてビールの原料は「ホップと大麦」と知っていても、農作物としてのホップがどんなものであるのか知っている人は少ないと思います。

鯉江:そうかもしれませんね。ホップはアサ科カラハナソウ属の植物で、ツルをのばす多年草です。雌雄で株が違い、「球花」と呼ばれる雌花の部分をビールの原料として使います。

ビールの苦味の成分はこのホップからしか採れません。同じアサ科ではアサ属の大麻草と近い種類で、そう考えるとちょっと変わった“科”ですね。

先ほども言ったように、冬には地上に出ている部分は枯れてしまいますが、地下に大きな株が残り、毎年春になると、そこから100本くらいの芽が出てきてツルが伸び、地上を這い回ります。

畑で栽培する場合は地上5mくらいの高さの棚を作り、そこから株まで糸を垂らしてそれにツルを巻き付かせて育てます。芽が出て1ヶ月から1ヶ月半、4~5月には5mに到達して緑の壁ようになります。

――収穫期は秋ですか?

鯉江:秋ですね。地上5mの高さまで伸びたままだと収穫が大変なので、最上部と地上から1mのあたりを切ってツルごと回収し、そこからホップを摘み取っていきます。

ひとつの株からは20年くらい収穫し続けます。

――植物としての寿命はかなり長いんですね。

鯉江:長いものだと70年くらい経ったものもあったと聞きますね。しかも同一の品種をクローンで増やしていくので、外国の古い品種だと、少なくとも700年くらいに渡って同じものがクローンとして生きながらえているようなケースもあると思います。

――700年! 桜のソメイヨシノも明治時代以降は接ぎ木で増やしているために、ほとんどが同一の遺伝子を持つクローンと聞いたことがありますが、ホップの古い品種は比べものにならないほど、長い時間を生きながらえているんですね。

鯉江:そうなんですよ。ただ、育種家として栽培している分は新たな品種を生み出すために育てているので、3年周期で地下の株もぜんぶ抜いてしまいます。一度更地にして、そこから新たな種を植えて育て始めるんです。

――そこは一般的な農家さんとの違いですね。

鯉江:まさにその通りで、「育種家は捨てるのが仕事」とよく言われています。

■自社開発のホップを使うことの強み

――鯉江さんは入社前からホップという植物に興味があったのですか?

鯉江:農作物の育種という仕事は種苗会社や農業試験場がやっているくらいで、そんなに多くの人が従事しているわけではありません。さらにホップとなると、研究している人も育てている人も非常に少ないんですね。

私も大学では農学部で作物学を学び、地球温暖化が農業に与える影響などを研究していました。

――ホップの品種開発はあまり行われていないんですか?

鯉江:何せホップはビール造りにしか使えず、しかも苦味を与える用途ですので、あまり大量に消費するものではありません。全世界を見ても、年間10万トン、タンカー1隻で運べてしまうくらいしか作られていない希少な作物なんです。なので、農業試験場などの公的機関で研究するのにも向いていません。

――ホップってそんなに希少な作物だったんですね。となると、サッポロビールがホップの品種開発を社内で行うのはある意味、合理的なんですね。

鯉江:実は国産のホップを契約栽培して調達しているメーカーはサッポロビールを含めて二社しかありません。さらに品種開発まで自社で行っているのはサッポロビールだけ。

現在は商社を通じて世界中のいろんなホップが手に入るので、社内で品種開発まで行うことが必ずしも経済的に合理性があるとは言い難いものがあるんです。

ただ、弊社の場合は前述のようにホップや大麦の品種開発は創業のきっかけでもあり、先輩たちが100年以上に渡って世界中から集めたさまざまなホップの品種をコレクションしています。これは育種に必要な強力な資産であり、また、ホップという作物を作るおもしろさも知っています。独自に開発した原料が美味しさの理由ともなれば、それは他社にはない強み。会社として力を入れて取り組んでいる理由はそこですね。

原料開発研究所 北海道原料研究グループリーダー 兼 購買部 フィールドマン

鯉江弘一朗(こいえこういちろう)

●プロフィール1999年サッポロビール株式会社に入社。

上富良野町のホップ研究部(当時)に配属、それ以来主にホップの品種開発・研究開発に携わる。2010年から価値創造フロンティア研究所で香りや加工の研究開発に従事、2012年に再び原料研究に戻り、2020年より北海道原料研究グループリーダー。2003年から協働契約栽培がスタートし、それ以来今に至るまで欧州ホップフィールドマンを担う。ホップ登録品種はリトルスター、フラノスペシャル、フラノビューティ、ふらのほのか、フラノマジカル、フラノクイーン、ほか

(文責=稲垣宗彦)

SORACHI 1984を紡ぎ出す伝説のホップ「ソラチエース」

サッポロビールにおけるホップの自社開発は、世界を驚かすソラチエースの誕生にもつながっています。ソラチエースを楽しんでほしいという想いから生み出されたにした「SORACHI 1984」は、35年以上のときを経て商品化を実現しました。

希少なソラチエースの誕生から国産100%を目指す取り組みまで、ソラチエースの歴史を振り返ってみましょう。

伝説のホップ「ソラチエース」の歴史

サッポロビールがホップの自社開発の拠点としているのが、北海道空知郡上富良野町です。もともと野生のホップが明治時代に北海道で発見され、「ホップ栽培により適した環境を」と、たどり着いたのが上富良野でした。

上富良野にある北海道原料研究グループでは、これまで20品種以上のホップが開発されています。中でも伝説と呼ばれているのがソラチエースです。ソラチエースは1984年に誕生し、サッポロビールが初めて品種登録をしたホップです。

しかし、品種登録が行われても成功するとは限りません。ソラチエースが誕生した当初は日本では受け入れられず、長い間、国内でソラチエースが注目されることはありませんでした。

開発当初、日本国内では日の目を見ることができなかったソラチエースですが、クラフトビールが注目され始めていたアメリカでは受け入れられたのです。

アメリカで人気が出たソラチエースは、日本に逆輸入されるようになり、さらに2019年には、ソラチエース誕生から35年のときを経て「SORACHI 1984」が日本で発売されました。SORACHI 1984は、ソラチエースを100%使用したビールです(※)。

※本商品ではアメリカ産使用。上富良野産一部使用です。

「ソラチエース」がなかなか商品化されなかった理由

ソラチエースの原点は1975年。世界に通用するアロマホップの開発を進めるプロジェクトの中で1984年にフラノエースとともに上富良野のホップとして初めて品種登録されましたが、長い間ビールとして商品化されることはありませんでした。

その理由として、当時ヨーロッパ系の穏やかな香りのホップが育種の目標になっており、ソラチエースは香りの個性が強すぎたためです。

当時求められていたホップにもマッチしていませんでした。のどごしや爽やかな香りが求められていた時代で、個性のある香りは重視されていなかったのです。

長らく商品化が実現しなかったソラチエースですが、1994年にソラチエースがアメリカに持ち込まれたことで、国外での評価が変わっていきます。クラフトビールブームで、ユニークな味が求められていたアメリカでは、醸造家の間でいかに個性的な味わいをビールにつけられるホップを見つけるかの競争が激化していました。

2002年、よりユニークなホップを求めていたダレン・ガメシュは、ソラチエースに出会い、その香りに衝撃を受けます。個性的なソラチエースはアメリカで飛躍を遂げました。

そして、日本国内においてもニーズに変化が起きます。これまでビールの苦味として知られていたホップが、香りも含めて評価されるようになったためです。ホップの重要性が高まり、ホップと大麦のみを原料としたビールだけでも、そのバリエーションが広がっています。

国産の「ソラチエース」を増やす取り組み

日本の上富良野で誕生したソラチエースですが、日本産のソラチエースの量はわずかであるため、アメリカ産に頼っている現状があります。

SORACHI 1984で使用するソラチエースを100%国産にするために、サッポロビールでは国産ソラチエース増産のための取り組みを始めました。

まず2020年に取り組んだのが、上富良野での生産量アップと、SORACHI 1984で使用する国産ソラチエースの使用量アップです。2021年にも国産の使用量を増やしリニューアルをしました。

2023年からは、上富良野だけでなく、東北にも生産エリアを拡大し、生産量の大幅アップを進めると同時に、さらなる国産ソラチエースの使用量アップを進めています。

SORACHI 1984の魅力

ソラチエースの魅力を最大限に感じてもらおうと、2019年に誕生したのがサッポロビールの「SORACHI 1984」です。ほかのビールと違いどのような魅力があるのか、SORACHI 1984を楽しむポイントをご紹介します。

こだわり抜かれた「SORACHI 1984」

特徴は、サッポロビールが上富良野の地で誕生させたホップ、ソラチエースを100%使用していることです(※)。

ソラチエースの香りを妥協することなく、飲みやすさも追求したビールが「SORACHI 1984」になります。ビールスタイルと聞かれたら、ゴールデンエールと答えます。ただ、これは結果であり、ゴールデンエールをつくりたかったわけではないのです。ソラチエースの香りを最大限楽しみつつ、2杯目も楽しみたい、次の日も飲みたい。そう思えるビールに仕上げたら、ビアスタイルではゴールデンエールに近くなりました。

また、ホップの添加方法には、苦味を強く引き出す方法、苦味と香りを引き出す方法、香りを強く引き出す方法がありますが、独自のドライホッピング製法では香りを強く引き出す方法を選択しています。飲みやすく、それでいて個性的なのがSORACHI 1984の特徴です。

また、お店で提供されるSORACHI 1984のグラスにもこだわりがあります。凛とした力強さを感じられるよう、細身であるものの、メリハリのある形状を採用しました。

※本商品ではアメリカ産使用。上富良野産一部使用です。

まだ体験したことのない「香り」に出会える

SORACHI 1984の魅力は、ソラチエースのもつ個性的な香りを妥協することなく、最大限に感じられるようにしているところです。伝説のホップといわれるソラチエースの香りは唯一無二のもので、これまで体験したことのない香りを楽しむことができます。

それでは、ソラチエースとはどのような香りが感じられるホップなのでしょうか。開発や商品化に携わった人は、次のようなコメントをしています。

荒井康則:ソラチエースを商品登録した研究員

「何とも言えない鼻にクウっとくる香り」

糸賀裕:ソラチエースをアメリカに持ち込んだ研究員

「レモンの香り 木の香り 合わさって森林の香り」

ダレン・ガメシュ:ソラチエースを見いだしたアメリカのホップ農業マネージャー

「ココナッツ レモン ハーブ 美しい香り」

新井健司:ブリューイングデザイナー

「檜の香り」

ソラチエースは、檜のような木の香りにレモングラスのような爽やかな香り、口に含むと鼻から抜けるココナッツのような少し甘い香りが楽しめます。ほかのホップでは感じられない個性的でいて魅力的な香りを、SORACHI 1984で体験してみませんか。

「SORACHI 1984」のブランドアクション

SORACHI 1984のブランドパーソナリティである「伝説をつくり続ける冒険家」を伝えるべく、ビールの枠を超えて「今日はソラチを飲みたい」と思ってもらえるようなブランドアクションを実施しています。

そんなブランディングのひとつが、「SORACHI BASE」です。SORACHI 1984を愛する人たちの秘密基地という意味で名づけました。SORACHI 1984に愛のある飲食店様を認定してソラチエースの良さを知ってもらおうとするアクションです。

また、ソラチエースの品種登録が行われた1984年9月5日を記念して、発売開始した2019年からは毎年ソラチエース誕生祭も開催しています。

2021年の誕生祭は、オンライン開催で、ブルワリートークショー、ホップを使ったさまざまな取り組み、おうちオクトーバーフェストの3部仕立てでお祝いをしました。

さらに、サッポロビールの公式サイトでは、「SORACHI’S VOICE」として、SORACHI 1984ファンが魅力を本気で語るコンテンツを配信しています。

今後の展望として目指しているのは、ソラチエースやSORACHI 1984の良さを多くの人に知ってもらい、取扱店舗数拡大や店舗当たりの出数をアップさせてブランディング力を向上させることです。

まとめ

伝説のホップ、ソラチエースを100%使用したSORACHI 1984は、ソラチエースのもつ個性的でほかにない香りを大きな特徴としています。まずは、その爽やかで魅力のある香りを体験してみませんか。

――前編はここまで。次回後編では、育種家という仕事、ホップという作物について、より深く掘り下げた話をご紹介します。ご期待ください。