CATEGORY : 知る

伝説のホップだけでつくったビール「SORACHI1984」をつなぐ者たちの物語<エピソード2~「フィールドマン」という仕事 前編~協働契約栽培とは?>

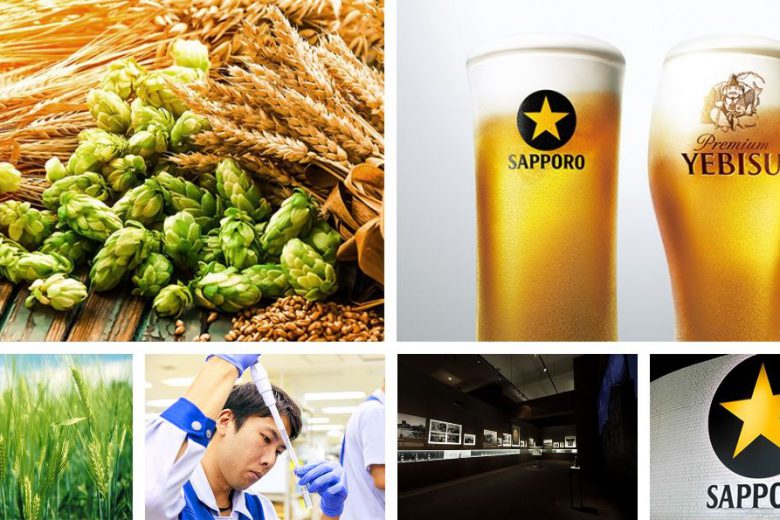

サッポロビールでは、多くの人の手を介しておいしいビールがつくられています。香りや独特の苦味、泡もちなどを生み出すホップも、協働契約栽培によって畑から大切に育てられてきたものを使用しています。

今回は、協働契約栽培の特徴やフィールドマンという重要な仕事についてご紹介します。

協働契約栽培に欠かせないフィールドマン

ソラチエースで作った「SORACHI 1984」を巡る当連載では、前回、前々回と育種家という職務を取り上げました。今回ご紹介する「フィールドマン」も、育種家同様、国内のビール会社のなかではサッポロビールだけに存在する、独特の職務です。

広い意味では「畑などの野外で働く人」といった意味合いで使われますが、サッポロビールのフィールドマンは、育種家が開発したホップや大麦を契約した生産農家の皆さんとともに育てていく、重要な仕事。「SORACHI 1984」の製造においてフィールドマンをつとめた上本允大のインタビューを前後編の2回に渡ってお届けします。

■「協働契約栽培」で原料を調達

――今回のインタビューの打ち合わせで「育種家」と「フィールドマン」というお仕事の存在を初めて勉強させていただきました。育種家が新たな品種の開発を主にされるのに対し、フィールドマンはどんなお仕事なのでしょうか?

上本允大(以下、上本):サッポロビールはビールの原料であるホップと大麦の調達に「協働契約栽培」という方法を採用しています。これはかんたんに言えば、生産者のかたと契約を結んだうえで、サッポロビールから「こんな原料が欲しい」といったことを伝え、交流を結びつつ、いっしょに原料である作物を育てていくシステムです。

このときに直接産地に赴くのが、フィールドマン。字面の通り、「畑に行く人」ですね(笑)。

――サッポロビールと原料の生産者の接点となるお仕事なんですね。フィールドマンという職務があるメーカーはほかにもあるのでしょうか?

上本:同じ空知郡上富良野町にポテトチップスメーカーと契約するじゃがいもの生産農家とその会社の施設があります。その会社にはフィールドマンがいますね。同様に、ほかにもフィールドマンを擁する食品会社があるんじゃないでしょうか。でも、少なくとも国内のビール会社では、フィールドマンがいるのはサッポロビールだけです。

――育種家の鯉江さんのお話にもあったように、商社経由で原料を仕入れるのが国内のビールづくりの主流だからですね。やはり育種家と同じように、群馬県太田市には大麦を専門に担当されているフィールドマンがいるんですか?

上本:そうですね。やはりフィールドマンもその作物に対する深い専門知識が必要になるので、あちらには大麦のフィールドマンがいます。

――上本さんも前回の鯉江さんも、フィールドマンと育種家のどちらも担当されるとのことですが、どういうタイミングで職務が変わるんですか?

上本:育種家もフィールドマンも専任というわけではなくて、鯉江も私も、常に育種家であり、フィールドマンでもあるんです。育種家として手がけた品種を生産することになれば、それを持って生産者のところへ行き、フィールドマンとしての役目を果たす、といった感じですね。

――なるほど。所属部署が変わったりするのではなく、日々の業務によってフィールドマンであり、育種家でもあるわけですね。

上本:いや、実は違うんですよ。育種家は原料開発研究所の所属。フィールドマンは生産者から原料を買ったり支援する業務なので、購買部の所属になります。つまり、鯉江も私も、ふたつの部署に身を置いて兼務している状態なんですね。

「SORACHI 1984」にフィールドマンとして携わる上本允大。同時に育種家も兼務し、日々、新たなホップの品種開発も行っている。

■ホップの契約生産者は北海道以外に岩手、さらにドイツにも

――2つの部署を兼務しているというのも珍しいことだと思いますが、フィールドマンというお仕事自体が会社員としてはちょっと変わっていますよね。“ならでは”の苦労はありますか?

上本:苦労というほどのものではないですが、「サラリーマンなのにこんなに畑にばっかり行くんだ」と思うことはありますね(笑)。

それと、生産者のかたは若い人でも40代後半くらいなんです。30代の私から見ると皆さん年上ばかり。たとえば品質に影響があるような農薬を使わないで欲しいといったお願いをしなければならないこともあるのですが、特にフィールドマンなりたての頃は知識もかなわず、そういうときにこちらの意見を聞いてもらうのがなかなか大変でした。

フィールドマンとして向き合う時間を重ねていくうちに信頼関係が構築されてきたと実感できるようになったのは、ここ1~2年くらいですかね。

――畑に行くのはどれくらいの頻度なんですか?

上本:時期によりますね。フィールドに出ている時間が長いのは7~8月。週に1回は生産者のところを回っています。ほかにはたとえばソラチエースの収穫の時期などはもっと増えるでしょうね。

――畑に直行直帰、なんていう日もあるんですか?

上本:契約している北海道のホップ生産者4軒は、すべてオフィスと同じ上富良野町にあるんです。なので、まずは出勤してから畑を回る感じですね。ほかにホップの生産者さんは東北にもいて、そちらを回るときは出張として行くことになります。

――サッポロビールのホップは東北地方でも生産しているんですね。

上本:岩手には十数軒ほど契約農家があって、生産量のトータルでもそちらのほうが多いくらい。ホップ全体の生産量を見ても、北海道よりも東北地方のほうが圧倒的に多いですね。

実は国内だけでなく、ドイツにも契約している生産者がいて、育種家としてインタビューを受けた鯉江はフィールドマンとしては長年に渡って主にそちらの生産者を担当しているんです。国内の生産者と違って頻繁に訪れることも難しいですし、ましてやこのコロナ禍で現地へはなかなか行けない状況です。ですから、フィールドマンとしての仕事に対する姿勢や思いもまた違うものがあるかもしれませんね。

チェコの契約ホップ圃場を視察する上本と鯉江。

■ホップの天敵は“台風”

――鯉江さんは「思いもよらぬ品種ができたときに育種家としての喜びを感じる」とおっしゃっていましたが、フィールドマンとしてのやりがいや達成感はどんなときに感じるのでしょうか?

上本:無事に収穫が終わったときには達成感を感じますね。また、商品に紐づく品種が無事に育って、商品が完成したときもうれしいです。

ソラチエースはサッポロビールが開発した品種ですが、「SORACHI 1984」では今までほとんど海外産に頼っていました。今年は上富良野生産者のソラチエースが初収穫を迎え、来年にはそれを使った「SORACHI 1984」が生産されます。おそらくそのどちらのときも大きな達成感が味わえるはずです。

――天候不順など不確定要素もたくさんあるなかで無事に収穫を迎えるのはやはりうれしいことなんですね。

上本:ホップには特定の病害があって、適切な農薬を用いてそれをきちんと防がないと、大変なことになってしまいます。

それと、ちょっとした暑さ寒さや乾燥に対してはわりと安定した作物なのですが、台風の影響はかなり大きいですね。

――近年は北海道も台風の影響を受けるケースも増えましたよね。地上から5mの高さまで成長させるわけですから、風の影響は大きそうですね。

上本:ビールの原料として使うのはホップの「球花」。これは枝の部分に実るんですが、強い風が吹くとその枝が根本から折れ、そこから先が枯れてしまいます。また台風が来るのがホップにとって大事な時期、球花がなりはじめる初夏や、収穫の秋なんですよね。影響が出そうな予想コースが出たときは気が気ではありません。

――フィールドマンとしていろんな生産者のかたにいろいろな品種を育てていただいていると思うのですが、育てやすい品種、そうでない品種はあるんですか?

上本:ありますね。育てやすさ以外にも、単位面積当たりの収穫量とか、収穫作業の困難さとか、品種によってやっぱり違いはあります。

ホップの収穫では、5mの高さまで伸びたつるの上と下を切って摘果場へ運び、そこで枝を落としてからその枝を摘果機という機械に入れる必要があります。たとえばリトルスターという品種は球花が実る枝が比較的短く、枝を落とす作業が楽なんです。

単位面積の収穫量は生産者さんの収入にも直結する話ですし、育てにくい品種をお願いするときは気を使いますね。

地上から5mの高さまでつるを伸ばして育成させるホップの天敵は“台風”。強い風に吹かれると球花が実る枝が折れ、収穫量が激減してしまう危険がある。

――生産者のかたがたとともに、原料調達という重要な役割を担うフィールドマン。後編ではそのさらに深い部分などを語ってもらいます。その独特な香りこそがソラチエースの魅力ですが、上本にとっては幼少期の思い出に直結した香りなのだとか。さて、上本はソラチエースの香りが何と同じと語ったのでしょうか? 答えは後編で。

原料開発研究所 北海道原料研究グループ兼 購買部 フィールドマン上本 允大2012年サッポロビール株式会社に入社。上富良野町のバイオ研究開発部(当時)に配属。それ以来、ホップの新品種開発や育種技術の開発に携わる。2015年からは購買部を兼務し、欧州ホップ(~2016)、国産ホップ(2017~)のフィールドマンを担当する。ホップ登録品種はふらのほのか、フラノブラン、フラノローザ、フラノフローラ、フラノマジカル、フラノクイーン。

(文責:稲垣宗彦)

サッポロビールの協働契約栽培とは

2006年1月からサッポロビールは、独自の原料調達システムとして協働契約栽培を取り入れています。協働契約栽培とは、地元の大麦・ホップ農家さんと協力し合って栽培するスタイルのことです。

一般的な契約農家とは異なり、大麦やホップの栽培方法をアドバイスしたり、生産者同士の横のつながりができるようにサポートしたりします。たとえば上富良野では、現在4つのホップ農家さんが協働契約栽培のパートナーです。

ビールの根幹を担うホップの品質を守るために、協働契約栽培は下記のとおり3つの柱を軸としています。

【協働契約栽培の3つの柱】

|

1.大麦とホップの産地と生産者が明確であること 2.生産方法が明確であること 3.当社と生産者の交流がされていること |

ただ生産を委託するのではなく、大麦・ホップ仲間としてともに高品質な原料を作っていくことが共同契約栽培の特徴です。

協働契約栽培に力を入れている理由

協働契約栽培は、サッポロビール独自のシステムです。なぜ協働契約栽培システムを作ってまで原料生産に力を入れているのかというと、お客様に安心・安全とおいしさを提供するためです。

口にするものだからこそ、安心しておいしく味わっていただけるように、麦芽とホップを畑から作りあげることを信条としています。おいしいビールの原料を作るだけではなく、「どこで」「誰が」「どのように」生産したのかが分かってはじめてお客様の安心・安全につながると考えています。

フィールドマンが直接産地に赴いて生産者と密なコミュニケーションを図り、より良い品質の原料を作り上げることが協働契約栽培です。

また、ただ原料生産に力を入れるだけではありません。安定的に原料を調達できるように、協働契約栽培の拠点は世界各地に分散させています。

近年は世界各地で多くの災害が起こっており、日本も大雨や地震などで毎年多くの作物が被害に遭っています。拠点を世界各地に分散させることで、一極集中する天候の影響を受けにくくし、安定的に原料を調達できる仕組み作りも協働契約栽培の施策のひとつです。

品種開発にも積極的に取り組んでおり、おいしいビールの進化を目指しています。

協働契約栽培におけるフィールドマンの仕事

協働契約栽培の魅力は、生産者とサッポロビールが手を取り合って同じ目線で原料作りに取り組めることです。買い手と売り手ではなく、同じ大麦・ホップ仲間として、直に生産へ参加しています。

生産者とサッポロビールの良好な関係作りおよび原料作りで活躍しているのが、フィールドマンです。

ここからは協働契約栽培におけるフィールドマンの主な仕事をご紹介します。

播種・耕作前

原料作りの第一歩が、播種・耕作です。播種(はしゅ)とは種まきのことです。サッポロビールでは、まず関係者全員が同じ方針や思いを共有できるように、播種・耕作前にミーティングを行います。

ミーティング時のフィールドマンの仕事はサッポロビールの原料へのこだわり、想い、安全・品質に関する理念を生産者の方に伝えることです。

また、誇りとやりがいをもって取り組んでいただけるように、最も良い原料を育ててくれた生産者を表彰することも、想いをひとつにする重要な取り組みです。

収穫前

フィールドマンによるミーティングは、大麦やホップの収穫前にも行われます。主な議題は今年の作柄や気候条件を生産者と共有し、品質予測をしたり、農薬を使用する場合の注意喚起をしたりすることです。

農薬と一口にいっても、種類や散布時期は複数あげられます。適切な種類の農薬を散布時期や方法とともに、フィールドマンが生産者へアドバイスを行います。

また、畑や保管庫など現場での作業も重要な仕事のひとつです。実際に足を運んでホップや大麦の生育状況を確認するほか、農薬保管庫が適切に管理されているかもチェックするなどして、品質と安全性を守っています。

収穫後

欧州ホップの場合、収穫後は、品質をチェックします。収穫後ミーティングで醸造家と討論しながら、購入するホップを選びます。

原料の品質を左右するのは、生育状況だけではありません。加工設備や保管倉庫の管理・清掃状況も重要なため、フィールドマンがこまめにチェックしています。

協働契約栽培で気を付けていること

ビールの個性を支えるホップは、天候に左右されやすいデリケートな存在です。協働契約栽培を行ううえでも、気候がホップに与える影響には最大限の注意が払われます。

フィールドマンは、気候変動で原料の品質や収量に問題がないか逐一チェックしています。特にホップの香りや品質は良いか、農薬の散布は適切か、などの確認が重要です。新しいホップの育種に取り掛かる一方で、栽培中の原料の管理も徹底的に行われています。

徹底した品質管理は、コロナ禍で海外への行き来が困難な時期も抜かりなく行われました。オンラインミーティングでサプライヤーと密に連絡を取り合い、天候状況を確認したり、ホップサンプルを送ってもらったりと、現地との関わりを維持しました。

協働契約栽培での主な取り組み

協働契約栽培は、高品質かつ安心安全な原料を安定的に調達するための、画期的なシステムです。2014年2月6日に開催された、「さっぽろGreener Week 運営協議会主催 エシカル購入国際シンポジウムin札幌」のパネル討論Ⅳでも注目を集めました。

Greener Weekとは、北海道を持続可能な社会の先進地とするべく、私たち一人ひとりができることは何か考えるためのイベントです。パネル討論Ⅳでは、企業におけるCSR調達の先進的な取り組みとして「協働契約栽培」を事例紹介しました。

CSRとは、環境への配慮など企業が果たすべき社会への責任をさします。CSRの観点から企業が果たすべき責任を意識した調達活動として、協働契約栽培システムは重要な成功事例のひとつです。

サッポロビールの協働契約栽培における今後の課題

画期的な協働契約栽培システムですが、課題がないわけではありません。

協働契約栽培の今後の課題として次の2つがあげられます。

一部の地域でビール原料の収量が減少?!

2019年、ビール原料に関する気候変動のシナリオを分析したところ、一部の地域において大麦、ホップ、とうもろこし、コメなどの収量減少が予測されました。収量減少のシナリオが指摘されているのは、主に北米やヨーロッパです。

一方、オセアニアや東アジアでは、2050年までのシナリオでホップの収量が増加するという結果が出ました。

原因とされるのは、気候変動および温暖化による人々の生活や社会、自然環境の変化です。

また、ビール原料および副原料は、環境配慮の観点から化学肥料の規制が厳しくなるなど、栽培に関する影響も収量減少を起こすと考えられます。

2030年までに気候変動に適応するホップを生み出すことが目標

気候変動が収量に大きな影響を与えると予測される中で、もっとも効果的な対策のひとつが、新品種の開発です。サッポロでは、2030年~2050年の期間に下記のとおり3つの目標を掲げ、安定調達への対策に取り組んでいます。

・2030年まで気候変動に適応するための新品種(ホップや大麦)を登録出願する

・2035年まで気候変動に適当できるホップを国内で実用化

・2050年までに上記品種のほか、新たに環境適応品種を開発

同時に、気候変動の原因とされる温暖化への緩和策として、2050年までに自社拠点からのCO2排出量をゼロとするための取り組みにも力を入れています。

まとめ

ビールの味わいや香り、泡もち、色など多くの魅力を生み出しているのが、原料となる大麦やホップです。安定的に安心安全でおいしいビールをお客様へ提供できるように、サッポロビールでは独自のシステムとして協働契約栽培を取り入れています。

ただ原料の栽培を委託するのではなく、サッポロビールのフィールドマンが生産者の皆さんと手を取り合い、一緒に原料作りをしているのが特徴です。丁寧に真心こめて育てた原料の旨味と魅力を、ぜひお楽しみください。

![]()