CATEGORY : 知る

“親子が紡ぐ、恵比寿と家族の半世紀” 街でヨリミチ in 恵比寿vol.5 ―スタジオジブリ プロデューサー鈴木敏夫・エッセイスト鈴木麻実子

誰もが一度は訪れたことがあるであろう街、東京・恵比寿。カフェやレストランなど新旧さまざまな飲食店が立ち並び、食やショッピングのスポットとして有名だろう。しかし、サッポロビールと共に歩んできた歴史があるこの街の魅力を、私たちはまだ全て知らない。そんなメインストリームから1本曲がって”寄り道”をして、1歩踏み込んで”より未知”な魅力を発見したい。本企画ではさまざまなジャンルで、恵比寿に貢献する人物にお話を伺い、恵比寿の”ヨリミチ”な魅力を語ってもらう。

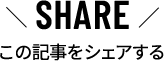

連載5回目は、スタジオジブリ プロデューサー鈴木敏夫さんと、エッセイストである娘の鈴木麻実子さんにインタビューを実施。長年恵比寿で暮らし、ジブリのスタッフをはじめ多くの人々が集う事務所「れんが屋」も恵比寿に構え、まさに恵比寿と共に人生を歩んできたおふたり。数々の思い出が息づく街である恵比寿の知られざる魅力について、CHEER UP!のメディア担当・杉浦若奈が話を伺いました。

人生は選択。

恵比寿と共に仕事人生を紡いでいった

杉浦:鈴木敏夫さんは恵比寿に住んでどのくらい経ったのですか?

敏夫:もう50年くらいかな。1967年に大学進学で上京して、恵比寿に落ち着くまでには渋谷、青梅横丁、大崎など色んな街に住みました。そして大学を卒業して徳間書店に入り、結婚するタイミングで恵比寿に住み続けることに決めたんです。

杉浦:それはどうしてですか?

敏夫:人生は選択でしょ。僕は結婚するとき、働く人になるか働かない人になるかの選択があった。僕としてはどっちでもいいやと思ったけれど、妻が「働いたら」と言った。だから恵比寿で暮らすことに決めたんです。そして、働くと決意したから、これまでたくさん働いてきました。

また当時、徳間書店は新橋にあり、スタジオジブリは吉祥寺にありましたから、その中間地点が恵比寿だったことも住む理由の一つでしたね。

杉浦:そうして、現在は住まいも事務所も恵比寿なんですね。

敏夫:僕が恵比寿に住み始めた後、僕の父と母が時間差で東京に出てくることになり、それぞれ別の部屋を希望したのでその分のマンションを購入。気がつけば同じマンションに部屋がどんどん増えていきました。そんなことができたのは、徳間書店とスタジオジブリが合併したり逆に独立したりしたことで退職金が3回も出たから。それが全てマンションの部屋へと姿を変えていったわけ(笑)。そのうちの一部屋は改造して大きな部屋を作り、当時担当していた『アニメージュ』の編集スタッフ約60人がよく集まったりしていましたよ。同じマンションの子どもたちが芝居などの催し物を披露したこともあって賑やかでしたね。

そんな経緯を経て、最終的に部屋が一つ余った。当初は本やビデオを置いて倉庫として使っていましたが、不思議なことにそこで打ち合わせをすると、良いアイデアが生まれるんですよ。そうして打ち合わせ部屋として使うようになり、ジブリのさまざまなアイデアが生まれました。しかし諸事情でその部屋が使えなくなり、今日集まっている「れんが屋」へと場所を移すことになったんです。

杉浦:どうして「れんが屋」という名前にしたのですか?

敏夫:僕の直感。あとは、前からレンガで部屋を作ってみたい思いがありました。偶然、およそ100年前のイギリスの家屋で実際に使われていたレンガを安く手にいれることができて、自分で設計してこの空間を作り上げました。

父娘が語る、移ろいゆく恵比寿の風景。

“忘れられた街”から大都会に辿り着くまで

杉浦:昔の恵比寿の街並みで思い出に残っていることはありますか?

麻実子:私が中学生だった35年ほど前は、本当に田舎町でした。今「恵比寿横丁」がある場所に戦後から「山下ショッピングセンター」という商店街があって、小さなおかき屋さんや駄菓子屋さんなどが並んでいたんですよ。一軒家が多くてビルはほとんどありませんでしたし、恵比寿駅は無人駅で貨物列車しか通っていませんでした。夜はあまり人がいなくて、少し物騒な雰囲気もありましたね。

敏夫:恵比寿は、“忘れられた街”だった。でもそれが良かった。渋谷と目黒は当時から繁華街で、それに挟まれた恵比寿は寂れた街だったんです。でも、サッポロビールの工場近くにあった、電車を改造したジンギスカン屋は家族でよく行っていて大好きでしたね。

難しいとは分かっていますが、時々、あの頃の恵比寿に戻ってほしいなと思うこともありますよ。

杉浦:とはいえ、今でも恵比寿に住んでいるということは、やはりそれだけ落ち着ける場所だからなのでしょうか。

敏夫:家族で住んでいる部屋が手狭になり、一度は恵比寿を離れる話も出ました。でも、麻実子がとても嫌がったのが恵比寿に留まった一番の理由かな。

麻実子: 私は絶対に恵比寿のままが良かったんです。時が経つにつれて周りの家がどんどんビルに変わり、友人たちも恵比寿を離れてしまいました。だから、集まる場所は私の家しかなくて、みんながいつでも帰れる場所として、どうしても恵比寿に居続けたかったんです。

杉浦:恵比寿という地がおふたりに影響を与えた部分も多そうですね。

麻実子:昔は、恵比寿に住んでいると話すと「それどこ?」と言われるような場所で、周りの目を気にせずパジャマで歩けるような街でした。それがどんどん都会に変化して「おしゃれな場所に住んでいますね!」と反応がくるようになりました。私の意識も変わって「自分も素敵でいなきゃ」と思うようになりファッションに目覚めましたね。今では恵比寿に住んでいない友人にも偶然会うことが多いので、常におしゃれをして出かけています。

杉浦:敏夫さんの方はいかがですか。

敏夫:人の世は移ろいやすい。僕はこの恵比寿に無常観を教えてもらったんじゃないかな。だって、かつてそこにあったものが次々と無くなってくんですから。今度こそこのままの姿でいて欲しいと願ったとしても、変わっていく。今もビルは建ち続けているけれど、いつか尽きる日が来るのだろうかと、思わないでもないよね。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」と、世の儚さを感じるね(笑)。

「場所が、人を集わせる」

昔願った“守りたい繋がり”が、今も息づく街。

杉浦:その土地と深い関係でないと分からない、1歩踏み込んだ恵比寿の魅力を教えていただきたいです。

麻実子:都会だと人間関係が希薄だと思われがちですが、実は地元の繋がりを強く感じられる場所であること。今、中学生の子どもがいますが、この地域は子どもが少なく、子どもが通っていた小学校も1クラスしかなかったほどです。ただ、公園やお店などでは毎日誰かしらに会うし、人との繋がりはとても深いんです。

敏夫:麻実子の家にいくと、いつも知らない人がたくさんいるんですよ。

麻実子:週末はいつも、我が家にたくさんの人が集まるのがお決まりで、20人分のご飯を作ることもありますね。恵比寿の友人やママ友をはじめ、友達の友達などいろんな人が来るんです。他には、父とオンラインサロンをやっていて、月に2回映画について語り合う場があるのですが、そのメンバーでも集まります。

杉浦:敏夫さんの家に集っていた前からの文化が、今も受け継がれているのですね。

麻実子:そうですね、場所があるから人が集まるんだと実感しています。昔、「引っ越したくない。絶対にこの繋がりを残しておきたい」と強く願っていたものが今もこうして残っていることが、かけがえのない宝物です。かつての恵比寿を思い出させてくれるようで、感慨深くもあります。

杉浦:おふたりが恵比寿でお気に入りの場所はありますか?

敏夫:僕は恵比寿神社が好きでたまに行くね。

麻実子:私は恵比寿公園ですね。恵比寿のお祭りと言えば駅前の盆踊りが有名ですが、実は地元の小さなお祭りも開催されていて、恵比寿公園でもやっているんです。お祭りの夜、公園の階段付近で語り合う時間が特に好きですね。

杉浦:ちなみに、恵比寿という街の名前は、ヱビスビールを輸送するための駅として「恵比寿停車場」が作られ、やがて「恵比寿駅」となり、「恵比寿」という街の名になったのです。ご存知でしたか?

麻実子:はい、知っていました!

敏夫:そうなんだ。縁起がいいね、恵比寿様がいるから。

父娘それぞれが思う

恵比寿への愛とこれからの未来

杉浦:おふたりは、お酒は飲まれますか。

麻実子:私たちお酒は飲まないんですが、家に人が集まることが多いので冷蔵庫にはいつもヱビスビールをたくさんストックして、切らさないようにしています。ヱビスビールを選ぶ理由は、やはり恵比寿に住んでいるから。ヱビスビールを振る舞うと「やっぱりヱビスなんだね」と、その場がひと盛り上がりするんですよ。

敏夫:ヱビスビールはお客さんに人気だよね。

杉浦:人が集まると、宴会のような雰囲気になったりするんですか?

敏夫:ええ、自然とそうなりますね。みんな、ここで飲んでちょっと休んでから帰る、そんな感じです。

杉浦:先ほど、恵比寿はこれからも変わり続けるとおっしゃっていましたが、今後この街はどうなっていくと思われますか?

麻実子:恵比寿はもっと栄えていくのかなと思います。今では朝から晩まで賑やかで、最初は特定のエリアだけだったのが、どんどんその範囲が広がっていますよね。これからもっと範囲が広がり、新しいものが出てくると思いますが、昔ながらのお店は残ってほしいと願っています。

敏夫:多分ね、世の中また変わる。麻実子の意見と違っていて、この先寂れていくような気もしているんです。あくまで僕の直感だし、恵比寿に限らず日本全体の話かもしれないけれど、その時の寂れ方が、案外良いものになるんじゃないかな、と。

要するに、日本は右肩上がりでずっと発展していくことが当たり前だと、みんなどこかで思ってきた。でも、どうもそれが立ち行かなくなってきているじゃない。仮に、本当に廃れてしまう日が来たら、ショックを受ける人もいると思うけれど、一方でホッとする人もいるはず。その両者のささやかな戦いが起きて、結果的に良い感じに落ち着くこともあるような気がするんだよね。

杉浦:時代がどう変化していくか、興味深いですね。恵比寿を拠点に今後チャレンジしてみたいことはありますか?

麻実子:たくさんの人たちが、恵比寿を「第二の自分の街」と感じ、特別な場所として愛してくれるよう働きかけていきたいです。オンラインサロンのメンバーは北海道から沖縄まで全国にいますが、恵比寿に集まる機会も定期的にあります。今後も恵比寿でさまざまなイベントを企画して、もっと多くの人を呼び込みたいです。この街を寂れさせないように、これからも活動していきます。

敏夫: 僕は老後を楽しみたいんですけど、そもそも老後とは何なのだろう、と考えることがあります。先日、NHKテレビで僕の本棚の特集を組んでいただいた際、恵比寿の僕のある部屋に「老後を暮らす家」というキャプションが付けられていて、思わず面白いと感じましたね。僕は名古屋出身で、両親が暮らした実家も実はまだ残しています。今後恵比寿で暮らすのか、それとも名古屋に戻るのか、考えないでもありません。まあ、もう少し時間が経てば自然と結論が出るでしょう。

杉浦:では最後の質問です。ふたりにとって「恵比寿」とは何でしょうか?

麻実子:「実家」ですね。私にとって恵比寿は、あちこちに拠点がある場所。それこそ、子どもが鍵を忘れて困った時に「ここに行きなさい」と言える場所がたくさんあって。だから、恵比寿という街全てが私の実家のようなものです。

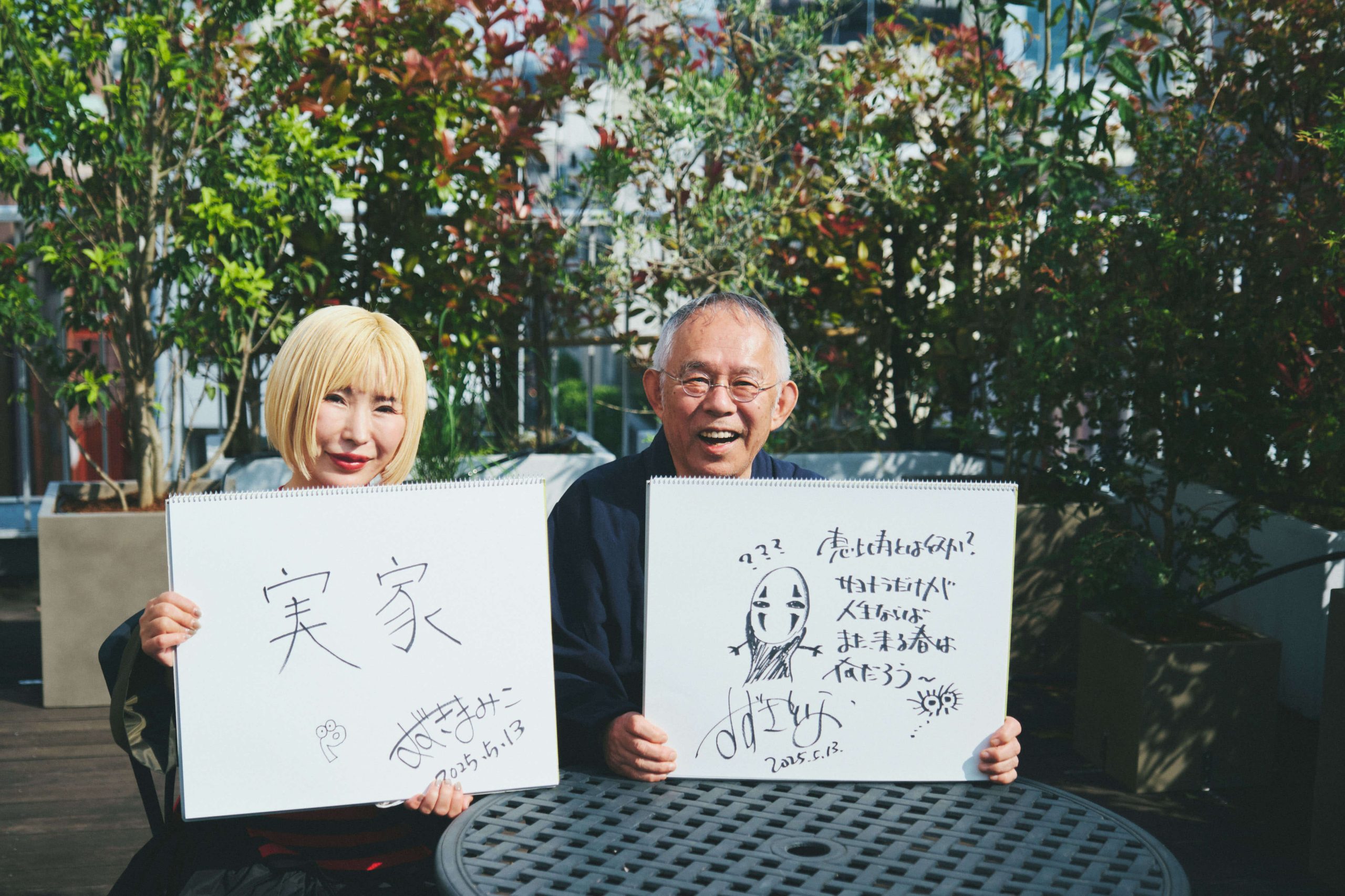

敏夫:恵比寿とは何か?サヨナラだけが人生ならばまた来る春は何だろう。

▼鈴木敏夫さん&鈴木麻実子さんの「街でヨリミチ」はいかがでしたか?

・おふたりの家の冷蔵庫にも常備されている“恵比寿の地名の由来にもなった”「ヱビスビール」のおいしさの秘密を見る

▼本記事と同じ恵比寿が舞台のヨリミチ

・気になるアノ人に街の魅力を聞く「街でヨリミチシリーズ」はこちらからどうぞ

プロフィール

鈴木敏夫

1948年、愛知県名古屋市生まれ。スタジオジブリ代表取締役プロデューサー。徳間書店で『アニメージュ』の編集に携わるかたわら、1985年にスタジオジブリの設立に参加、1989年からスタジオジブリ専従。以後ほぼすべての劇場作品をプロデュースする。

鈴木麻実子

1976年、東京都生まれ。様々なアルバイト経験を経て美容サロンのマネジメント業に携わり、店舗拡大に貢献する。作詞家・エッセイストとしても活動。現在は一児の母であり、父である鈴木敏夫をゲストに招いたオンラインサロン「鈴木Pファミリー」を運営する。

杉浦若奈

2019年サッポロビール株式会社に入社。首都圏エリアで3年間のワイン営業を経験。2022年9月にビール&RTD事業部メディア統括グループに着任、ファンマーケティングを起点にCHEER UP!や公式ファンコミュニティSAPPORO STAR COMPANY、公式SNS等のオウンドメディアの運営を担当。