CATEGORY : 知る

第6回:サッポロビールの生みの親『中川清兵衛』ってどんな人? ❷「イギリス→ドイツ」編 サッポロビール社史相談室

<登場人物>

サッポロビール㈱社史相談室/社史原ノリ子

入社3年目。社史(会社の歴史)に関するよろず窓口。普段は社史室にこもって黙々と仕事をしているが、相談を受けるとノリノリになる。愛称はシャッシー。

サッポロビール㈱東京外食営業部/営業マン太郎

入社3年目。東京中を飛び回る営業マン。社史、特に自社商品の歴史に関する知識を身に付け、営業活動に活かしたいと考えている。シャッシーとは同期入社。愛称はマン太郎。

イギリスに渡った中川清兵衛

やぁ、シャッシー! 清兵衛の前回の話の続き、聞きに来たぞ~!

あっ、マン太郎くん! OK!前回は、17歳の清兵衛が、命がけでイギリスに渡ったところまでだったよね?

そうそう。で、イギリスに渡った後、彼はどうなったの?

それがね、清兵衛のイギリス滞在時の記録は、ほとんど残ってないの。

えぇっ!? どこにいたのかもわからないのか?

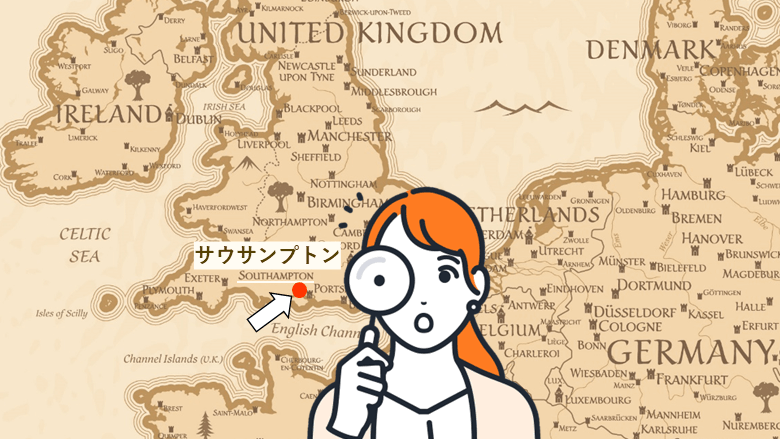

ほぼ謎。ただね、戸籍には「慶応元年 英国シャメンポンに寄留」って記録されてるの。

シャメンポン? なんじゃそりゃ…

今のイギリスにそんな地名はないんだよね。聞き取りミスなのか転記ミスなのかわからないけど、戸籍にはカタカナでシャメンポンって書かれているの。

う~ん。ナゾのチャンポンメン、じゃなくて、シャメンポン。

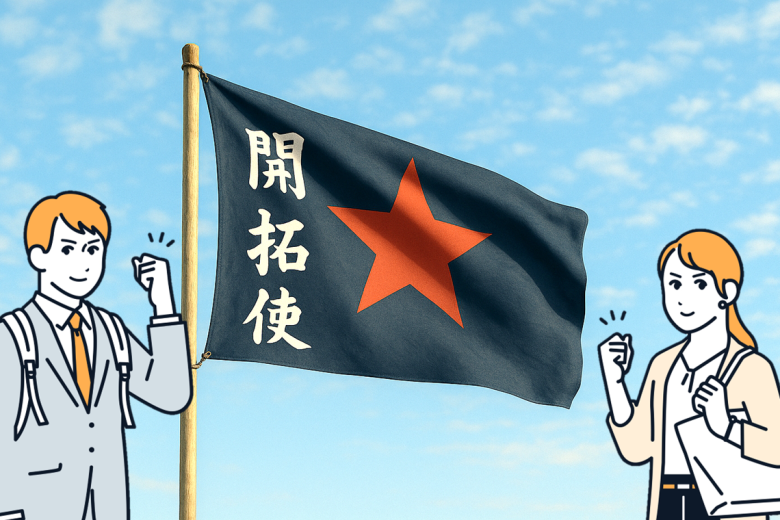

この地名のナゾについて、社史担当としての血が騒いで、地図とにらめっこしてたら…見つけちゃったかも!

どこ? どこ?!

サウサンプトン(Southampton)!

おぉ…確かに、シャメンポンと…発音、似てる…かも!

サウサンプトンはイギリス南部の港町で、当時も大西洋航路の重要な拠点だったの。密航者の清兵衛が上陸するには、うってつけの場所だったと思うんだよね。

なるほど! サウサンプトンと言えば、あのタイタニック号が出航した場所では?

そう!さすがマン太郎くん、よく知ってるね。

映画『タイタニック』は何回も観ているからね。あの出航シーン、印象的だったなぁ!

タイタニック号がサウサンプトンを出航したのは1912年。清兵衛がいたのはその50年ほど前だけど、港町の雰囲気は、あの映画のシーンに近かったかもしれないね。

イギリスからドイツへ、そして運命の出会い

清兵衛はその後ドイツに渡るんだろ? イギリスにはどれくらいいたんだ?

1865年から1871年まで、およそ6年間。17歳から23歳くらいまでだね。

長いな…。よく生き延びたよ。しかもその間、日本は明治維新で激変したというわけか。

そう。1868年に年号は明治になり、江戸は東京へ改称された。日本が激動の時代に突入していた頃、清兵衛は海外で孤独に生きていたんだね。

(推測に基づくイメージ)

そんな中で、ついに運命の出会いが?

そう。清兵衛は当時ドイツの北部にある港町・ブレーマーハーフェン(Bremerhaven)で、ある家の使用人をしていたんだけど、そこで青木周蔵と出会ったの。

あの、後に外務大臣になる青木周蔵!?

そう、その青木周蔵!当時、留学生だった青木は、異国の地ドイツで、思いがけず東洋人の顔をした清兵衛を見つけ、「お前、日本人じゃないか!?」と驚いたそうよ。

「ドイツにいるお前はいったいどこのドイツだ?!」とか言ったんじゃ…

…そんな記録はないね(笑)

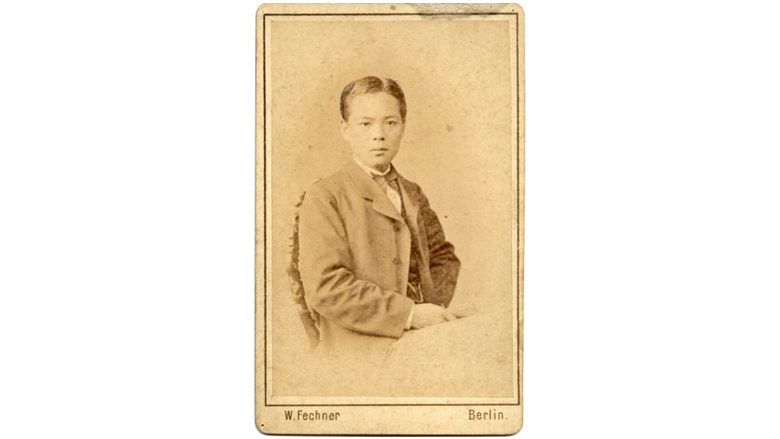

清兵衛と出会う約3年前の姿 所蔵:シュタイレック城

青木の支援、そしてビール修業の始まり

正式な留学生でもなく、学問や特別な技術を持たず、使用人に甘んじている清兵衛に対し、青木は「実学を学べ。技術を身につけよ。日本の将来に役立てよ。」と励まし、ビール醸造法を学ぶことを勧めたの。

ほ~、そういう流れで、ビールにつながったのか。

さらに、青木は、留学生の学資として日本政府が振り込んでいた預金の“利子”を彼の修業に充てることまでして、清兵衛をバックアップしたの。

うわぁ…まさに“救世主現る”だね!密航して異国の地で日陰の存在だった清兵衛に、ついに陽が差したって感じだ!

うん。清兵衛は、青木の薦めで、1873年3月からベルリンビール醸造会社フュルステンバルデ工場で修業を開始。住み込みで働きながらビールの醸造技術を学ぶことになったんだ。

ビール職人の厳しい労働環境と“氷”との戦い

で、修業ってどんな感じだったの?

当時のビール職人の労働は厳しく休日もほとんどなかったそうよ。重い麦の袋を担ぎ、水を汲むなど、肉体的にも相当辛かったはずよ。また、その頃のビール業界の頭痛の種は氷の確保。天然氷の確保に相当苦労したみたい。

え?氷?

うん。清兵衛が学んだドイツビールの醸造法は、いわゆるラガー(下面発酵ビール)で、エール(上面発酵ビール)とは異なり、10℃前後の低温でじっくり発酵・熟成させるの。そのため“氷”が不可欠だったの。

あれ?アンモニア冷凍機ってまだ発明されてなかったんだっけ?

そのアンモニア冷凍機は、ちょうど清兵衛がベルリンビール醸造所で修業を開始した年と同じ1873年に、ドイツ人技術者カール・フォン・リンデによって発明されたばかりで、当時はまだ普及していなかったの。

そんな時代か。だから、氷が必要なのか。

また、当時のビールはすべて酵母が生きたままの生ビールだったから、特に夏にはビールが腐敗しないように、氷で冷やさなければならなかったの。

あれ?パスツールの低温殺菌法(熱処理、パストリゼーション)ってまだ発明されてなかったんだっけ?

うん。それはもっと後で、パスツールが『ビールに関する研究』を発表するのが1876年よ。

つまり、この時代のビール醸造は冬のうちに、大量の天然の氷、それも1年分を蓄えておかないとダメだったってことか。

そう。川や湖が凍る冬に社員総出で氷を切り出して、氷室に保管。そこから醸造所まで馬車で何度も往復して運んでいたのよ。

うわ…想像するだけで重労働…

清兵衛も一生懸命に氷を運んでいたはず。

(推測に基づくイメージ)

修業証書を携え、いざ日本へ!

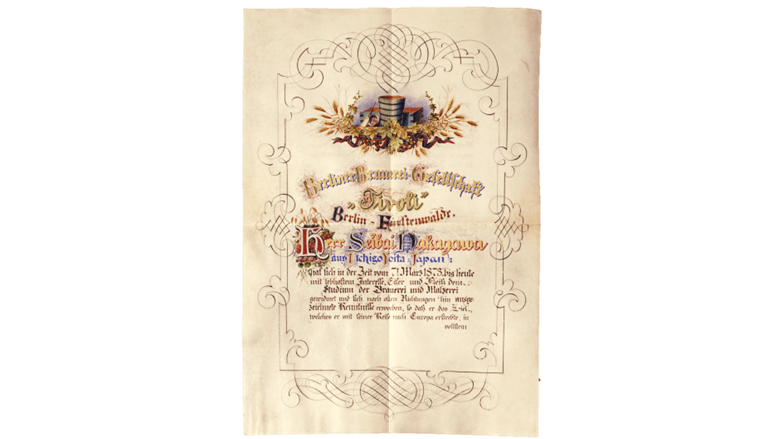

そして1875年5月、清兵衛は2年2か月に及ぶ修業を終え、ベルリンビール醸造会社から修業証書を授与されたの。

やったー! 長い道のりだったね~!

「1873年3月7日から今日に至るまで旺盛な興味と熱心さをもって、ビール醸造および製麦の研究に精励し、よくその全部門にわたりすぐれた知識を習得し、ヨーロッパにまで来訪した目的を達成した。有能にして勤勉な他国の一青年を教育し得たことは、われわれの大きな喜びであり、彼を送るのは忍びがたいものがあるが、心から前途に幸多かれと祈るものである。」と記されています。

次回はいよいよ帰国編――そして、札幌での挑戦が始まるよ!

なるほど…ここから、“清兵衛の物語”がいよいよ日本で幕を開けるんだね!

次回へつづく>>

<バックナンバー>

<この記事を書いた人>

山根 一洋 (Kazuhiro Yamane)

1987年サッポロビール㈱入社。ヱビスビールのブランドマネージャーなどマーケティング部門を歴任。ラッキーヱビスの生みの親。現在は広報部で、社史に関する記事執筆や社員教育などを担う。同時に、一般社団法人日本ビール文化研究会でビア検(日本ビール検定)の企画・運営、書籍『知って広がるビールの世界 ビア検公式テキスト』(Amazon売れ筋ランキング 本 ビール部門1位)の編集主幹を務める。趣味のラジオCMコピー制作では、第7回文化放送ラジオCMコンテストでグランプリ&リスナー大賞など受賞歴多数。

<補足>

※このコラムに登場する人物や部署は実在しません。しかし、サッポロビールの社史に関する話は、事実に基づいたものです。

<画像>

※男女イラスト:iStock.com/wakashi1515

※地図::iStock.com/dikobraziy